【Web企画展】 第21回企画展 『流送と育林-津久井の近代林業史』

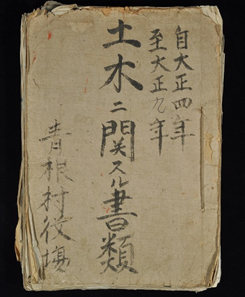

青根村文書

目次

はじめに

1 地名伝承から事実へ

- 二番虹梁になり損ねたケヤキ

- ケヤキ山事件へ

2 大倉組の伐採・流送事業

- 大倉組の伐採・流送事業

- 大倉組と大倉喜八郎

- 大倉組の伐木記念碑

3 地元企業の流送事業

- 大倉組後の流送事業の隆盛

4 昭和の植林事業

- 鳥屋奥野山の植林

- 神ノ川流域の植林

はじめに

近代津久井の基幹産業の一つとして知られる山仕事。山仕事は、林業と炭焼きに大別されますが、今回は明治から昭和の津久井の林業に関する歴史的公文書などからそれらの流れを跡付けます。

明治期、鳥屋山では東本願寺の再建に関連してケヤキ調査が行われ、山林資源としてのケヤキの有用性が村人に意識されます。

大正期、青根山、特に神ノ川流域で木材の伐採、流送事業が盛んとなります。

さらに、関東大震災による山林の崩壊、戦時中の乱伐などのため山林が荒れたことにより、育林が意識され、やがて水源林保護事業につながっていきます。

今回の企画展では、真宗大谷派(東本願寺)宗務所所蔵資料(複写資料)とともに、「流送」と「育林」に関する歴史的公文書ほか関連資料を紹介します。

1 地名伝承から事実へ

二番虹梁になり損ねたケヤキ

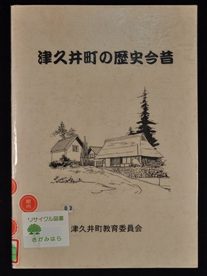

鳥屋山(鳥屋奥野)に、大虹梁(おおごりょう)という地名が残っており、京都東本願寺の二番虹梁(化粧の梁材)のケヤキを採った場所だと伝えられています(天野益「ふる里鳥屋村四方山話」『津久井町の歴史今昔』)。

平成18年(2006)、東本願寺から津久井郡鳥屋村の山林関係の資料について問い合わせがあり、明治13年(1880)から同16年にかけての実際の事実であることがわかりました。

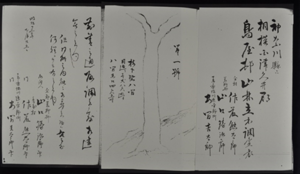

明治13年7月、本山(再建事務局)からの依頼を受けた鳥屋村佐藤熊太郎外2名から、「鳥屋村山林立木調査表」が、ケヤキ30本分の絵入りで提出されます。これを受け、東京事務出張所の松野顕龍が出張、現地確認を行い、報告書を提出、さらに東京事務総理 鈴木慧淳が、本山に担当者の派遣を上申しています。

明治15年3月、三樹十右衛門と鈴木慧淳との間で「立木売渡証」を締結しています。同年12月、さらに詳細調査が必要という意見があり、本山から掛員が派遣され、「相模国鳥屋村山林検査木材記載」を提出、「欅材目通り廻り長さ末口覚書(けやきざいめどおりまわりすえくちおぼえがき)」では、詳細に付箋により使用できる場所を検討しています。録事小早川銕僊は、伐採及び大阪運搬の費用を計算した上で、明治16年2月15日「相州鳥屋村奥野山御買揚立木之件(そうしゅうとやむらおくのやまおかいあげりゅうぼくのけん)」の中で、「世上売買之木材代価ニ比スレバ、一倍以上之費用ヲ要セザレバ、大阪表ヘ着木スル能ハズ、然ルニ該木ハ来ル明治22年1月迄ハ伐採期限内ニ付、当分御扣(おひか)ヘ木ト見做(みなし)、伐採着手御見合之上(おみあわせのうえ)」と結論づけています。「扣(ひか)ヘ木」(控え木)として、伐採の着手は行われなかったと考えられます。

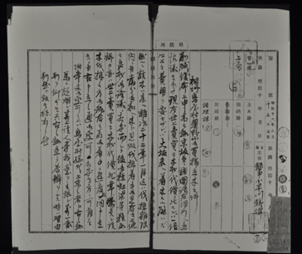

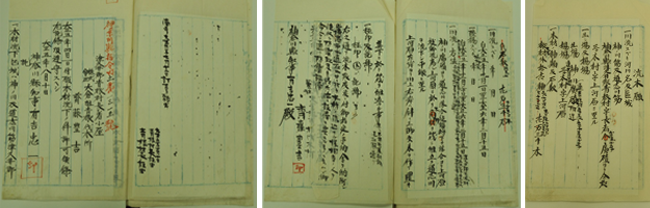

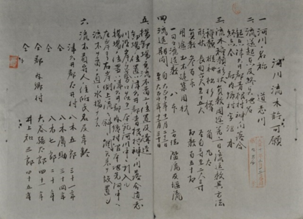

鳥屋村山林立木調査表(明治13年)【複写】

出典:真宗大谷派(東本願寺)宗務所資料(複写)

立木の形や高さ、太さなどを記録した調査表

-

鳥屋村立木調査表(PDF 30.7KB)

※クリックすると拡大表示します。

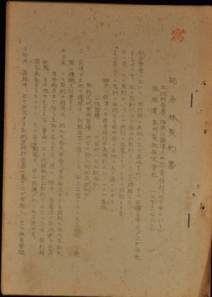

相州鳥屋村奥野山御買揚流木之件(明治16年)【複写】

出典:真宗大谷派(東本願寺)宗務所資料(複写)

買上げ予定の木材の取扱いを決定した起案文

-

相州鳥屋村奥野山御買揚流木之件(PDF 51.3KB)

※クリックすると拡大表示します。 -

相州鳥屋村奥野山御買揚流木之件(釈文)(PDF 89.7KB)

ケヤキ山事件へ

鳥屋山のケヤキは、その後、美濃国 村雲與左衛門等に売却が図られますが(「山林売券之証」)、逆に損害賠償訴訟の案件になるなどうまく行きません。

最終的に明治38年(1905)11月8日付で、愛知県熱田町白鳥の片田鉄五郎と鳥屋村長が本契約を行いますが(「欅立木及倒木売買契約証書」)、資金面で難があったのでしょうか。11月17日には片田鉄五郎から名古屋の材木商鈴木惣兵衛に名義変更がなされています。ただし、片田鉄五郎は伐採運搬等の事業一切を引き受けるという事で、総支配人という立場で事業を行っています。

伐採期限は契約締結の日から満5ヶ年となっており、明治43年までに行われたと思われます。現在の横道(よこみち)(一部、奥野林道)がこの時にできたといいます。

明治39年2月に鳥屋村各字総代から売買金額等に異議が出され、「請願書」が出されたと『鳥屋財産区の歴史』には書かれていますが、歴史的公文書の中では確認できませんでした。「ケヤキ山事件」という名前で語られる、販売代金をめぐる対立、村人全員に分配しろという主張と、村の基本財産とする出張の対立は、入会山(いりあいやま)から公有林野へと切り替わる時期にあったことを考えると、「山代を分配せよ」という主張が出たとしても当然であったかもしれません。ただし、鳥屋村の基本財産に繰り入れられた売却代金は、ちょうどこの時、松茸山(まつたけやま)御料林の払下げ申請を行っている時期でもあり、実際に松茸山の場合、予算不足を生じ、基本財産から700円を支払っていることから松茸山の払下げ、さらに焼山の払下げに影響を与えたと考えられます。鳥屋村はこの後、「奥野山林人工造林」の決議を行い、植林事業に方針転換をしていきます。

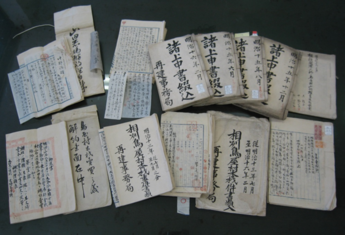

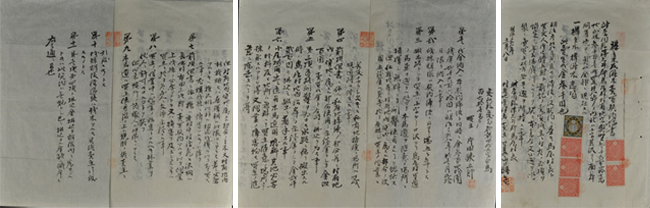

欅立木及倒木売買契約証書(明治38年)

出典:古文書綴証書類(明治22年~大正12年)

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

愛知県熱田町白鳥の片田鉄五郎と鳥屋村長とで結ばれた「鳥屋のケヤキ」に関する契約証書

-

欅立木及倒木売買契約証書 左(PDF 23.6KB)

※クリックすると拡大表示します。 -

欅立木及倒木売買契約証書 中央(PDF 38.9KB)

-

欅立木及倒木売買契約証書 右(PDF 31.4KB)

-

欅立木及倒木売買契約証書〔釈文〕(PDF 117.4KB)

欅立木並倒木買得名義付替届(明治38年)

出典:古文書綴証書類(明治22年~大正12年)

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

片田鉄五郎から名古屋の材木商鈴木惣兵衛に名義変更がされた届出

-

欅立木並倒木買得名義付替届(PDF 26.5KB)

※クリックすると拡大表示します。 -

欅立木並倒木買得名義付替届〔釈文〕(PDF 84.0KB)

2 大倉組の伐採・流送事業

明治37年7月、青根神ノ川の、青根・牧野・青野原3ヶ村共有林の立木売買契約が、日連村山崎剛との間で結ばれますが、伐採・搬出が困難なため、権利が転売され、大正に入り、最終的に大倉組が権利を手に入れ、長者舎に伐木所を設けて、伐採事業に入ります。

道志川での水力発電を企画した東京水力電気株式会社社長に明治38年に大倉喜八郎が就任している関係で、道志川の森林資源に着目したものと思われます。

また、大倉組は明治17年から伊豆天城山御料林を払下げ、紅茶用の茶箱(モミチェスト)を製造してインドに輸出しており、そちらへの利用も意図されていたと思われます。

伐採は大正4年(1915)から着手されていたようで、流送は大正5年に始まり、翌年には三ヶ木字道志川に事務所が作られ、毎年13,000本の丸太材が道志川を流送(川下げ)され、大正10年(1921)まで、60,000本以上の材木が運ばれます。

大倉組の流送の初年度は、大正5年4月1日付「流木願」が提出され、広磧(広河原)から三ヶ木村上河原まで流送し、上河原から筏に組立、相模川を流下し、平塚に至るコースで、8月10日付で許可になっています。11月1日から2月15日までが流送期間でしたが、「流木延期願」が提出され、3月末までに短縮許可されています。当初、神ノ川は堰狩り(川を堰き止めての鉄砲流し)、道志川落合から上河原間は幹流し、上河原から筏流しとされていましたが、道志川筋でも堰狩りを行ったようで、これが他の流送業者や漁業者の反感を買ったようで、陳情が提出されています。2年目以降は、流送期間を5月末や4月末と延長した形で出していますが、周囲の反対や上申などもあり、いずれも3月末までの許可になっています。かなり強引な形での流送であったようです。

大倉組と大倉喜八郎

大倉組は、明治6年10月に大倉喜八郎が設立した大倉組商会が基礎となり、商事貿易部門の大倉商事株式会社、土木建設部門の大倉土木株式会社、鉱山業の大倉鉱業株式会社などに分かれ、大正期には合名会社大倉組を本社(持株会社)としてコンツェルン(企業合同)を形成しており、戦後の財閥解体で、15大財閥の一つとして、分割化・民主化が行われました。

大倉喜八郎は、天保8年(1837)9月、越後新発田の生まれで、家業の商家を手伝っていましたが、嘉永4年(1851)14歳の時に江戸に出て、鰹節店に丁稚見習いとして奉公しています。安政4年(1857)に独立し乾物店大倉屋を開業。横浜で黒船を見たことを契機に、乾物店を廃業、慶応2年(1866)に小泉屋鉄砲店に見習いに入り、翌慶応3年、独立し鉄砲商となります。横浜居留地におもむき、鉄砲の買い付けで信用を得て、明治元年(1868)には新政府軍の兵器糧食の用達を命じられます。その後も陸軍系の御用商人として活躍し、実績を積んでいます。

明治5年(1872)7月、民間人初の欧米経済事情視察を自費で実施、欧州滞在中に岩倉使節団とも交流し、大久保利通、木戸孝允、伊藤博文らの知遇を得ます。帰国後、明治6年10月に大倉組商会を設立し、ロンドン支店を設けるなど貿易部門に乗り出します。明治14年(1881)、鹿鳴館建設に着手し、土木事業にも進出(鹿鳴館の完成は、明治16年)。明治17年(1884)から翌年の第二回欧米旅行の際に、インドにも立ち寄り、インドの紅茶をイギリスに輸出するための紅茶用の茶箱製造を思い立ち、伊豆天城山御料林の払下げを受け、茶箱(モミチェスト)を製造し、輸出しています。明治33年(1900)大倉商業学校(現、東京経済大学)を設立、大正6年(1917)、邸宅内に「大倉集古館」を開設。昭和3年(1928)に死去しました。

委任状〔東京水力電気株式会社取締役社長 大倉喜八郎)〕(明治38年)

出典:水力発電所設置ニ関する書類

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

道志川の水力発電事業に関し、東京水力電気株式会社取締役社長の大倉喜八郎が代理人を届出た委任状

-

委任状〔東京水力電気株式会社社長大倉喜八郎)〕(PDF 25.0KB)

※クリックすると拡大表示します。

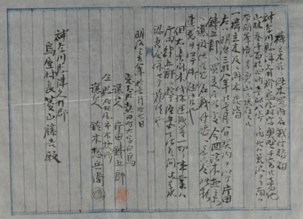

流木願(大正5年)

出典:土木に関する書類(大正4年~9年)

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

株式会社大倉組青根伐木所所長斎藤豊吉から神奈川県知事あてに提出された流木願 欅13,000本と記載

-

流木願 左(PDF 27.6KB)

※クリックすると拡大表示します。 -

流木願 中央(PDF 58.8KB)

-

流木願 右(PDF 42.7KB)

-

流木願〔釈文〕(PDF 164.1KB)

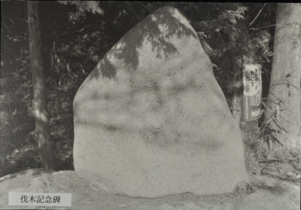

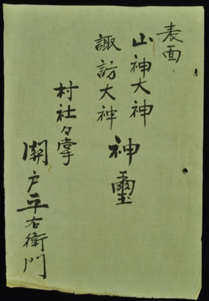

大倉組の伐木記念碑

神ノ川長者舎(ちょうじゃごや)の通称山の神に、山ノ神神社が祀られており、その脇に石碑が鎮座しています。より下流の神ノ川の谷底に埋もれていた石碑を、昭和60年に発見、「山神大神・諏訪大神 神璽」と刻まれていたため、山ノ神神社の脇に安置されたものです(山口文一『山峡の譜』)。

今回、青根村文書の中の、青根村外二ヶ村組合文書を確認する中で、大正7年(1918)「雑書綴」の中の、大倉商事株式会社青根伐木所斎藤豊吉からの大正8年12月25日付「承諾書願」により、この石碑が、大倉組の「神之川伐木記念碑」であることが確認できました。

裏面の碑文から、伐採のために入山したのは、大正4年4月、伐採を始めたのは同年8月であることが分かりました。流送を始めたのが大正5年になります。

記念碑の建設は、大正9年1月26日の青根村外2ヶ村組合会で承認され、3月15日付の承認書が送付されていますので、3月位に設置されたと推測されます。

大正12年9月1日の関東大震災により神ノ川集落は壊滅的な被害を受け、神社も崩壊、記念碑も行方不明となっていました。

この伐木記念碑が、昭和になり発見され、故地に戻ったという経緯です。裏面の細かい記述は、摩滅により読み取ることは難しいですが、大倉組の伐採・流送に関わる記念碑が残されていたこと、その再確認が出来たことは喜ばしい限りです。

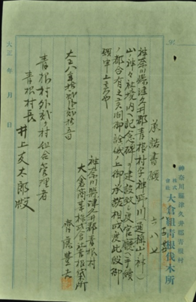

承諾書願(大正7年)

出典:雑書類(鳥屋村文書)

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

大倉商事株式会社青根伐木所所長斎藤豊吉から青根村長に出された伐木記念碑建設の承諾書願

-

承諾書願(PDF 33.0KB)

※クリックすると拡大表示します。

3 地元企業の流送事業

大倉組後の流送事業の隆盛

(明治45年~大正11年)

大倉組(大正7年から大倉商事株式会社)の流送事業は、大正9年で大部分の川下げを終えたようで、大正10年は残る材木の処分になっています。

一方、津久井郡役所に提出された流木流送許可願は、「津久井郡役所文書の流送許可一覧」にあるとおり、大正10年に急増します。郡役所文書には大正11年の土木回議録までで、12年以降は関東大震災の影響と郡制廃止のため、記録が見当たりません。

おそらく、大倉組の伐採木材を利用した転売や残木処分のため、関係者からの許可願が増えたためと考えられます。太井村荒川で、江戸時代から相模川の筏(いかだ)流しを続けてきている八木喜作、地元青根で流送に関わった加藤磯吉や中島弥太郎といった名前が出てきています。大倉組の流送事業の中で、ノウハウを取得して終了後も伐採・流送を業としていった人もいるようです。八木製材から津久井製材へと続く、津久井の木材産業の基礎が築かれたともいえるかもしれません。

また、大正6年(1917)3月9日、大倉組青根伐木所から「道路法部敷使用願」が郡役所に提出されており、「材木を馬車に積み込むための道路敷の使用」が許可されています。さらに、大正10年(1921)4月30日の「官有地貸付願」が提出され、太井村荒川河原を、三ヶ木村から相原停車場への木材運搬の中継地として使用したい旨の願で、許可されています。馬車を使った陸上輸送、さらに鉄道を使った輸送についても、検討していたようです。道志橋(旧橋、大正13年)、荒川橋(旧橋、大正9年)など橋梁の架設と共に、筏流しから、陸上交通に切り替わっていく節目を迎えていた時期でもあったようです。大正6年には県により、河川法の準用関係で、慣行を廃止し、相模川の筏流し・流送関係についても許可制になっています。

-

津久井郡役所 流送許可一覧(PDF 7.7KB)

※クリックすると拡大表示します。

河川流木許可願〔八木喜作〕 (大正10年)

出典:土木ニ関する書類(大正4年~9年

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

-

河川流木許可願〔八木喜作〕(PDF 34.2KB)

※クリックすると拡大表示します。

4 昭和の植林事業

鳥屋奥野山林の植林

鳥屋奥野の山林については、ケヤキの伐採が一段落した段階で、山林を借受ける賃借組合(後、外山賃借組合)ができ、それが戦後、造林組合へと改組されていきます。

植林を提唱する人が増え、明治45年(1912)1月、鳥屋奥野公有地に人工造林を10年かけて行うという大植林計画が、村議会に提案され、決議されます。年により多寡はあるものの、実施され、植林地の反別は300町歩と言われます。さらに、大正9年(1920)11月には、官行造林法に基づく官行造林の申請も決議され、大正11年から行われることになります。ただし、大正12年の関東大震災を受け、崩壊地の解除があり、500町歩という面積は337町歩に変更されます。

県による復旧治山治水工事が行われ、治山工事と同居する形で、昭和16年(1941)10月に公有林野県行造林条例に基づく造林契約を締結しています(大滝県行造林地)。さらに昭和29年(1954)6月には2カ所目の造林契約を締結しています(伊勢沢県行造林地)。

昭和30年(1955)、市町村合併により津久井町が誕生し、鳥屋地区の公有山林は、鳥屋財産区に引き継がれます。鳥屋財産区は、山林の管理を含め地域振興について寄与する特別地方公共団体として現在に至っています。合併と共に、外山賃借組合の改組も課題になり、昭和32年6月に鳥屋造林組合として発足します。造林組合自体は現在も活動中で、鳥屋山の植林事業はかなりの部分を住民が担っていると考えます。

神ノ川流域の植林

青根山は、明治・大正期を通じて、青根・牧野・青野原村3ヶ村の共有地として、3ヶ村組合として運営されますが、分割が課題になり、大正9年8月に共有地分割協定書が議決され、大正11年1月に面積が確定し分割され、大正12年6月に組合が解散しています。

大正11年4月には、3ヶ村それぞれが官行造林の契約を締結しています。しかし、大正12年の関東大震災により山林が崩壊します。応急復旧工事は、神奈川県直営にて震災荒廃林地復旧工事として大正13年度から着手されます。治山・治水工事については、東丹沢治山事業所が宮ヶ瀬に開設された昭和28年度以降本格化し、山腹工事や渓間工事が着手されていきます。造林については、昭和26年(1951)12月から「部分林契約書」のとおり、青根村と本州製紙株式会社との間で分収契約が締結され、パルプ用材として赤松・唐松などが植林されていきます。

昭和27年(1952)10月に神奈川県企業庁が発足し、昭和33年(1958)8月、藤野町長・牧野財産区管理会長が、財産区有地での企業庁による分収植林を陳情したことを契機に、翌34年に県企業庁電気事業基本計画に水源涵養林造成事業が追加され、企業庁が水源涵養林の造成に乗り出します。昭和34年に牧野財産区の土地を対象に分収造林契約を締結します。昭和35年には、電気局青根造林事務所を開設、昭和37年(1962)には青野原財産区を対象に分収造林契約を締結します。「道志川支流神之川流域水源造林陳情書」は、この流れの中で、青根財産区有地についても同様の陳情をしたものです。企業庁の造林事業は、昭和44年に終了しています。神ノ川流域は、山が高く、谷が深い関係からか、住民による植林というよりは、機関的な形での植林・造林活動が多く、官行造林を引き継いだ森林開発公団の造林、県行造林なども行われています。

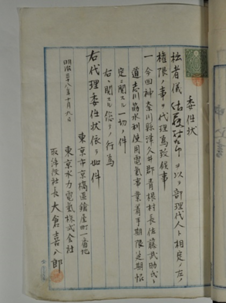

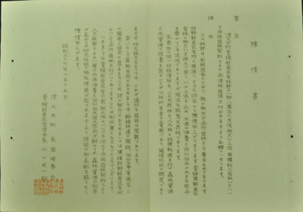

部分林契約書(本州製紙)(昭和29年)

出典:財産区の運営について(昭和32年)

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書

青根村と本州製紙株式会社との間で分収契約が締結された部分林契約パルプ用材として赤松・唐松などが植林された

-

部分林契約書(本州製紙)(PDF 17.9KB)

※クリックすると拡大表示します。

道志川支流神ノ川流域水源造林陳情書(昭和37年)

出典:青根財産区収入支出概算見積額調

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

青根財産区有地について企業庁に分収植林を願出た陳情書

-

道志川支流神ノ川流域水源造林陳情書(PDF 19.2KB)

※クリックすると拡大表示します。

関連文書

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

公文書館

住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所 別館3階

電話:042-783-8053 ファクス:042-783-8054

情報公開・文書管理課(公文書管理班)、市立公文書館へのメールでのお問い合わせ専用フォーム