生活困窮者自立支援制度について

様々な事情により経済的にお困りの人の相談を受け、就職、住居、家計管理、子どもの学習など、一人ひとりの状況に合った支援を行います。

支援相談窓口

各区の相談窓口 ~ 気軽に相談してください ~

| 場所 | 電話番号 | |

|---|---|---|

| 緑区 | シティ・プラザはしもと6階 (市総合就職支援センター内) |

042-774-1131 |

| 中央区 | あじさい会館5階 | 042-769-8206 |

| 南区 | 南保健福祉センター1階 | 042-701-7717 |

受付時間 月~金曜日 午前9時~正午 午後1時~5時(祝日等除く)

注:予約した人を優先的に受付します。

注:お住まいの区の窓口にご相談ください。

緑区の出張相談窓口

時間

月~金曜日 午前9時~正午、午後1時~5時(祝日等を除く)

相談窓口設置場所、受付日

- 城山総合事務所

- 津久井総合事務所

- 相模湖総合事務所

- 藤野総合事務所

※出張相談は事前予約が必要です。緑区自立支援相談窓口(電話042-774-1131)にお電話ください。

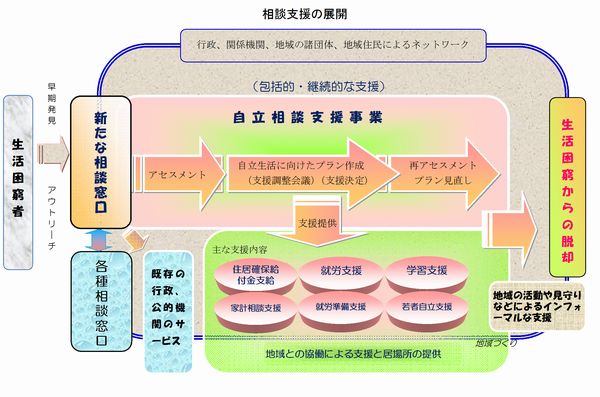

自立相談支援事業

失業等で生活にお困りの人、生活が不安定な人などから支援員が相談を受け、個々の状況に合った支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

アウトリーチ支援

相談窓口にお越しいただくことが困難な方などに対して、本人や家族等からの相談に応じて支援員が自宅等を訪問し支援を行います。また、関係機関等から得た情報に基づき、引きこもりなど、生活困窮が想定される方の生活状況の確認や各種サービス受給等の支援を行います。

個別支援について

相談後の個別支援の内容は、次のとおりです。

住居確保給付金の支給

離職、休業又は就業機会の減少等により住居を失った人、又は失うおそれのある人に対して、就職に向けた活動などを条件として、家賃相当額を支給します。

生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

また、家賃の支払等が困難になり、家計改善のため転居が必要と認められる場合、転居費用相当額を支給します。

詳しくは、次のリンクページをご覧ください。

就労支援

仕事を探している人には、就労に向けた支援を行います。

支援員により就労に関する相談・助言や履歴書の書き方、面接の受け方等の支援を行うとともに、ハローワークや市就職支援センターとの連携により職業紹介を行います。

就労準備支援事業

「仕事がなかなか見つからなくて自信がない」、「社会との関わりに不安がある」、「他の人とのコミュニケーションが上手くとれない」など、すぐに就労が難しい人には、ボランティア活動や就労体験等を通じて、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。

家計改善支援事業

相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ等を行い、早期の生活再生を支援します。

相談員による家計に関する支援のほか、必要に応じて、ファイナンシャルプランナーと連携しながら、家計管理に関する相談・支援を行います。

ホームレス等居住支援事業(シェルター事業)

住居がなく、所得が一定水準以下の人に対しては、一定期間(原則3カ月)に宿泊場所や衣食の提供等を行いながら、自立した生活に向けて、就労や家計相談など個々の課題解消と居宅生活への支援を行います。利用開始時に入居面接があります。

子どもの学習支援と若者自立サポート事業

生活困窮世帯や生活保護世帯の小学校6年生から高校生までを対象に、週1回の勉強会や進路相談を行うほか、身近な相談相手となることで子供たちの学習意欲の向上や社会性の育成に向けた支援を行います。

また、商店街の空き店舗等を活用して、不登校、高校中退者や定時制、通信制高校に通う子供たちを支援するための居場所を設置し、学習支援のほか、コミュニケーション能力の向上、社会性の育成に向けた支援などを行います。

就労訓練事業

すぐに一般就労することが難しい人のために、その人に合った作業機会を提供しながら、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施します。

就労訓練事業所として認定を受けた事業所での就労訓練となります。

~ 認定就労訓練事業にご協力をお願いします ~

生活困窮者自立支援施策と地域の連携

早期把握と早期支援に向けて、地域との連携を強化しながら、包括的・継続的な相談支援を行います。

フードバンク団体による食材支援

フードバンク団体と連携し、食材を必要とする方にお渡ししています。

- 対象 自立支援相談窓口を利用した方

- 受取方法 相談時にお申込みください。(1世帯につき、毎月1回まで)

- 協力

- 認定NPO法人セカンドハーベスト・ジャパン

- (公社)フードバンクかながわ

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

生活福祉課

住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階

電話:042-851-3170(地域福祉推進班)

電話:042-707-7021(保護自立支援班)

電話:042-707-7196(非課税世帯等給付金班)

ファクス:042-759-4395

生活福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム