【Web企画展】 第22回企画展「近代水車の世界~郡役所と町村役場の資料から見た水車~」

(秦野市「自然観察の森水車」:平成元年復元)

目次

はじめに

1 水車規則と水車税

2 穀搗き水車から繊維系水車へ

3 水車動力を使った器械類

4 高座郡役所文書と高北町村資料から

5 水車台帳改帳の世界

6 津久井地域の水車

はじめに

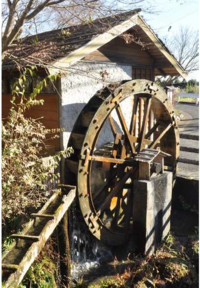

水車の出現ははるか古代、日本書紀にまでさかのぼりますが、一般に普及したのは江戸時代中期頃からで、精米に利用され、摏米屋(つきごめや)という商売が生まれ、運上(営業税)も納められます。江戸期は精米・精穀・製粉などのための動力として使われます。

明治以降、水車は動力源として広く利用されるようになり、製糸・撚糸などの紡績業、製織・木挽き・発電用に至るまで、さまざまな場面で利用されています。

水車の設置・改廃については、都道府県の水車規則により届出が義務付けられており、水車税が課されていました。届出の際には町村役場を経由して郡役所に提出されることになっていました。そのため、郡役所文書や町村役場資料の中に水車に関する届出文書が残されています。

今回の企画展では、この郡役所文書及び町村役場資料などの歴史的公文書を通して近代水車の世界を探っていきます。

1 水車規則と水車税

水車とか水車小屋というと、のんびりした牧歌的な光景と思ってしまいがちですが、盛んに設置された明治から大正にかけては、特に養蚕から製糸、機織りを行っていた地帯にとっては、先端技術を導入するための大切な動力源として使われ、最先端テクノロジーの桧舞台でした。

近世の水車運上を引き継ぎ、明治期に入っても水車は課税対象として把握されます。水車税(営業税)は、各地方庁(道府県)が関わる地方税雑種税の1科目として位置づけられ、それを契機に水車の管理統制の業務は各地方庁の権限下に入ります。

神奈川県は、明治12年(1879)に「地方税則」(『神奈川県会史』第1巻)の中で水車に課税し、明治14年(1881)には「水車規則」を公布(『神奈川県史料』第1巻)、設置・改廃の届出を義務づけます。

当初(明治12年地方税則)は、搗臼の数で4等級に分ける素朴な区分けであったものが、用途の多様化により、明治34年(1901)には、電車用、電灯用、煙草刻用、木挽用、ラムネ製造器械、生糸製造用、撚糸用、糸揚用、綿打用など、9等級に分けられるようになります(『神奈川県会史』第3巻)。

2 穀搗き水車から繊維系水車へ

「高北」と略称される高座郡北部地域及び津久井地域は、畑作地帯であり、農間余業としては養蚕と生糸(きいと)生産が主な産業になっていました。家内産業として、各戸で生糸生産と機織(はたお)りを行っていました。明治に入り、座繰(ざくり)製糸器(せいしき)が普及する中、養蚕の部分では繭の乾燥を共同で行う共同乾燥場(かんそうば)が、製糸の部分では出荷の際の揚返(あげかえ)しの工程を共同で行う揚返し場の設置が推進されました。これは、輸出の花形の乾繭(かんけん)・生糸の粗製濫造(そせいらんぞう)を防止するための政府の方針でした。

また、明治19年(1886)には大沢村に漸進社(ぜんしんしゃ)が、明治26年(1893)には相原村には益進社(えきしんしゃ)が創設され、座繰製糸の発達に貢献しました。これらの会社は品質改善と共同販売を目的としていました。特に漸進社は、当初、各自の生糸を持寄り、揚返しをし、荷造りを一定にして共同販売するという団体でしたが、明治26年には漸進合資会社と改称し、社則を改め規模を拡大していきます。大正3年(1914)には県の指導により、産業組合法に則した組織にするため合資会社を解散、信用・販売を兼ねた「有限責任信用販売組合連合会漸進社」と改称します。漸進社に協力していた各村の揚返所も産業組合に組織変更し、漸進社をその連合会とするようになります。大正5年(1916)の事業報告によると、出糸組合は54組合に達しています。

製糸・乾繭の共同化・組合化を支えていたのが水車の動力でした。残念ながら、漸進社のあった大沢村の水車設置届などの村文書は残されていませんが、製糸・揚返し・乾燥場が数多く存在し、動力源としての水車が存在したものと考えられます。

-

大正4年漸進社傘下の組合(PDF 47.0KB)

※クリックすると拡大表示します。

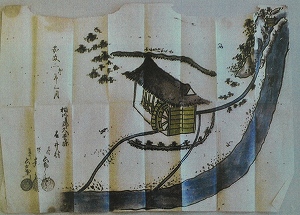

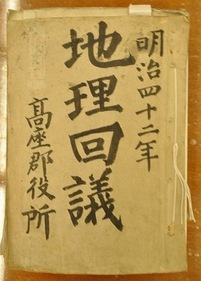

『地理回議』(明治42年)

高座郡役所資料 神奈川県立公文書館所蔵

漸進社通知(大正4年)

出典:

『勧業ニ関スル書類』(川尻村文書)

市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

-

漸進社通知(PDF 25.3KB)

※クリックすると拡大表示します。 -

漸進社通知 釈文(PDF 83.7KB)

3 水車動力を使った器械類

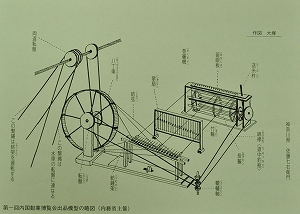

水車は、水の力を動力として取り出し、必要な器械類を作動させる動力源で、江戸期は、杵(きね)を動かし搗臼(つきうす)で搗く、万力(まんりき)(歯車)で挽臼を回して製粉するという工程でした。明治期になると、繭乾燥器(まゆかんそうき)や製糸器、揚返(あげかえ)し機、八丁式(はっちょうしき)撚糸機(ねんしき)など様々な機械の動力源となります。その主なものを確認していきます。

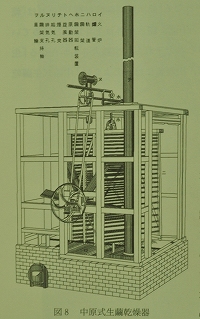

【繭乾燥器】

繭は、蛹が羽化する前に製品化しないと価値を減じます。そのため、殺蛹処分が必要になり、作られたのが乾燥器です。

図は明治34年に特許を得た中原式生繭乾燥器です。津久井では、明治44年に鳥屋の東陽共同乾燥場に導入され(「養蚕と水車」『ふるさと津久井』第4号)、大正期に三井、昭和期には青野原村で3台が稼働しています。乾燥した繭は、「乾繭(かんけん)」として取引されました。

『第一回内国勧業博覧会出品模型の略図』

(大塚博夫氏作図)

【八丁式撚糸機】

特に串川流域は、半原撚糸業隆盛の影響を受け、紡績水車が多く設置されました。そのほとんどが、八丁式撚糸機による撚糸業が行われていたようです。

4 高座郡役所文書と高北町村資料から

高座郡北部の町村を一括する総称として「高北」と呼んでおり、相原村から座間町・大和村位までとされ、旧相模原町を中心とする地域でした。

高座郡役所文書は、明治17年(1884)から大正13年(1924)まで、38冊の簿冊が残されていますが、水車関係の書類が入っているのは、明治35年から大正9年までの12冊になります。今回は、水車資料が比較的多く含まれる明治32・42・43年、大正6年の「地理回議」を県立公文書館から借用してきています。

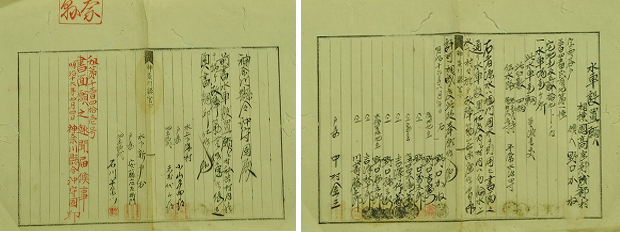

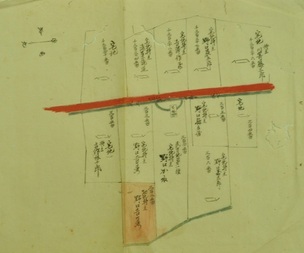

高北町村(旧相模原町域)の資料は、相原村、溝村、新磯村に水車資料が残るのみで、肝心の大沢村等には残されていません。ただし、新磯村の資料(『水車設置御届』)は、8点中7点が明治14年9月付で、明治14年7月の水車規則の制定を受けての既存の水車の届出書類で、創立年代の記述もあり、新磯村(磯部)の水車の実態が分かる資料です。最後の1点が、新設水車の届出で、明治16年8月の設置届出で、同年9月4日付の神奈川県令の許可証の写しも添付されています。新磯村は全て穀搗き水車です。

相原村の「水車明細取調書」は『上伸書上願届書綴』という郡役所への報告書類の中に綴られた資料であり、記載欄には紡績水車を記入する欄がありますが、明治22年のこの時点は記載のあるものはありません。益進社の創設が明治26年であり、小山村原清兵衛の製糸会社「武相明治社」の創業が明治23年です(明治24年「回議」)ので、この後に新設されたか、穀搗き水車を利用して、用途変更等をしているのかもしれません。

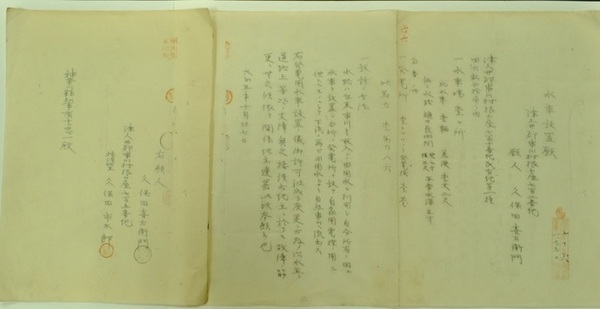

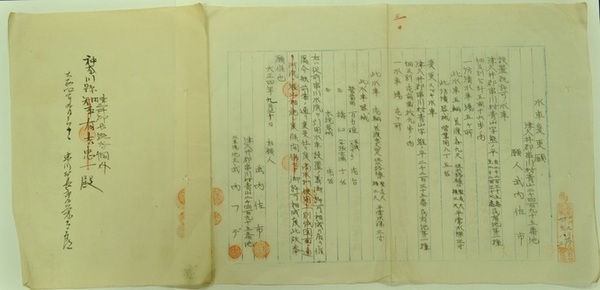

水車設置御願【野口かね】(明治16年)

出典:

『水車設置御届』(新磯村文書)

市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

-

水車設置御願【野口かね】1(PDF 77.6KB)

※クリックすると拡大表示します。 -

水車設置御願【野口かね】2(PDF 62.7KB)

※クリックすると拡大表示します。 -

水車設置御願【野口かね】 釈文(PDF 61.0KB)

5 水車台帳改帳の世界

津久井郡役所文書、大正6年(1917)『土木地理回議録(2冊の内2)』の中、第15号文書に「水車取調」があり、書類の中の文言から「水車台帳改帳」と呼ばれている一覧表があります。

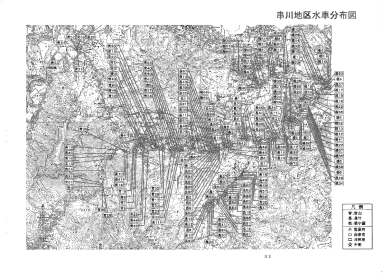

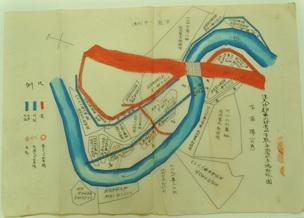

この水車台帳改帳については、末尾至行氏が『日本の水車‐その栄枯盛衰の記‐』の第7話「神奈川県津久井郡の『水車台帳改帳』分析」で細かく分析をしていますが、その結果は「表1 町村別水車数の変動」にまとめられ、津久井郡全体で大正6年時点に、351台の水車があったことが明らかにされています。また、同時点で、4割が繊維関係の水車であったことが確認されています(以上、『日本の水車』)。

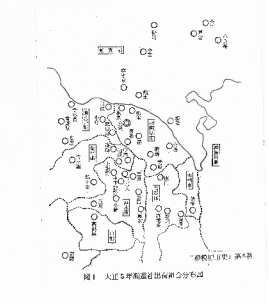

また、「水車台帳改帳」と末尾至行『日本の水車』とを踏まえる形で、津久井町文化財保護委員会(当時)は、平成16年3月『平成14・15年度研究報告書 つくい町の水車』を刊行します。その中で、現地調査を行い、水車の位置を分布図にまとめ、総計332台の水車の位置を特定しています(別紙、分布図参照)。

これによると、串川地区だけで、215台の水車があったことが分かっており、いかに串川流域に紡績水車が多かったか、撚糸業の隆盛がわかります。愛甲郡役所文書には水車文書が残されていないため、半原地域の実態が明らかでありませんが、串川流域の状況から考えると隆盛のほどがうかがわれます。

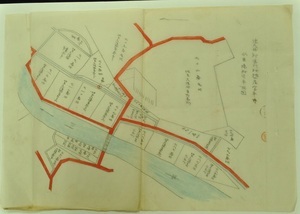

串川地区水車分布図

出典:

『つくい町の水車』

市立公文書館保存行政資料

-

串川地区水車分布図(PDF 690.9KB)

※クリックすると拡大表示します。

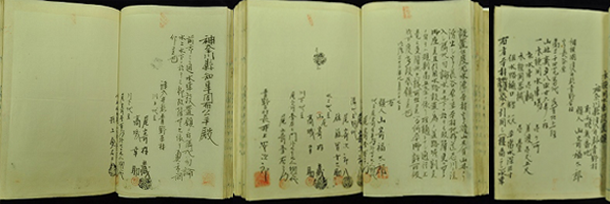

水車台帳改帳(大正6年)

出典:

『土木地理回議録(2冊の内2)』(津久井郡役所文書)

神奈川県立公文書館所蔵

水車設置願【加藤ハナ】(大正4年)

出典

『勧業ニ関スル書類』(川尻村文書)

市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

-

水車設置願【加藤ハナ】(PDF 89.6KB)

※クリックすると拡大表示します。 -

水車設置願【加藤ハナ】 釈文(PDF 82.6KB)

6 津久井地域の水車

津久井郡役所文書に『水車回議録』(明治32~38年)という水車関係の届出書だけを集めた簿冊が作られています。いかに、津久井地域が水車を必要としていたか、養蚕・製糸・機織り・撚糸などに地域経済が頼っていたかがわかります。

津久井の町村資料には、それほど多くの水車資料は残されていませんが、川尻村文書には勧業関係の書類に若干の水車資料が残されており、青野原村、青根村に1冊ずつ、水車資料の入った簿冊があります。串川村の『土木ニ関スル書類』(大正5年)には、水車設置に関する届出書類が、20件ほど綴られています。今回は、これらの書類を展示します。『水車回議録』の中に青野原村山崎福太郎の「木挽用水車設置願」が入っています。製材業の木挽きにも水車は使われていた例です。『日本の水車』によると、津久井の木挽き水車は5台が稼働していたといいます。

木挽きだけでなく、根小屋久保田家では、電灯用の電力水車が設置され、製糸工場の恒産所では電灯の他、製糸機等の稼働に使っていました。名倉の和智家でも電灯用に水車が使われていたといいます。

水利を得やすく、傾斜地の多い津久井地域では、水車が設置しやすく、このように様々な形の動力源として水車が使われていました。大正6年頃から、地元用の水力発電所が作られ、電灯電力が提供されるようになると、動力源としても電気が使われるようになり、徐々に水車は減っていきます。

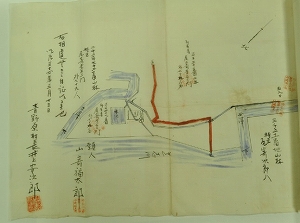

水車設置願【久保田喜右衛門】 (大正5年)

出典:

『土木ニ関スル書類』(串川村文書)

市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

-

水車設置願【久保田喜右衛門】(PDF 18.7KB)

※クリックすると拡大表示します。 -

水車設置願【久保田喜右衛門】 釈文(PDF 56.8KB)

木挽用水車設置願【山崎福太郎】(明治33年~)

出典:

『水車回議録』(神奈川県立公文書館所蔵)

-

木挽用水車設置願【山崎福太郎】1(PDF 24.7KB)

※クリックすると拡大表示します。 -

木挽用水車設置願【山崎福太郎】2(PDF 32.7KB)

※クリックすると拡大表示します。 -

木挽用水車設置願【山崎福太郎】3(PDF 22.8KB)

※クリックすると拡大表示します。 -

木挽用水車設置願【山崎福太郎】釈文(PDF 90.2KB)

水車変更願【武内佐市】(大正4年)

出典:

『土木ニ関スル書類』(串川村文書)

市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

-

水車変更願【武内佐市】(PDF 23.0KB)

※クリックすると拡大表示します。 -

水車変更願【武内佐市】釈文(PDF 56.3KB)

関連文書

-

相模原市立公文書館第22回企画展「近代水車の世界-郡役所と町村役場資料から見た水車-」チラシ(PDF 309.0KB)

-

相模原市立公文書館第22回企画展「近代水車の世界-郡役所と町村役場資料から見た水車-」展示資料目録(PDF 340.3KB)

- 市立公文書館

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

公文書館

住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所 別館3階

電話:042-783-8053 ファクス:042-783-8054

情報公開・文書管理課(公文書管理班)、市立公文書館へのメールでのお問い合わせ専用フォーム