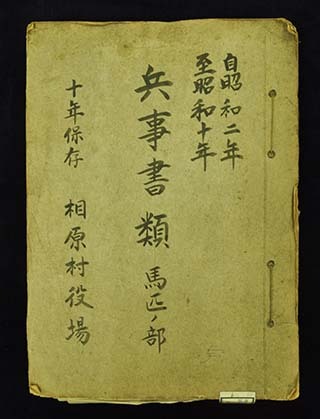

【Web企画展】 第23回企画展 「兵事書類と馬~町村役場資料に残る馬匹書類から考える~」

目次

はじめに

- 徴発令と共武政表

- 演習地としての相模原

- 馬匹書類から見た徴発事務

- 牡馬原簿から馬籍簿へ

- 去勢手術の奨励と昭和期の徴発書類

- 旗競馬について

- 競馬興行の隆盛と終焉

- 昭和期、軍馬資源保護法制定へ

- 馬匹徴発から自動車徴発へ

はじめに

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

兵事書類というと、社寺書類と並んで、現在の行政では扱わない簿冊ですが、第二次大戦以前は普通に作成、使用されていました。兵事書類は、兵役に関する書類という意味で、兵隊の召集・兵役検査・定時演習や点呼召集などの事務書類が綴られた簿冊です。

この兵事書類の中に「馬匹書類」と総称される、少し毛色の違う書類群があります。特に津久井地域の町村に多く残されており、兵事書類の大半を占めている所もあります。これは、「徴発令」という国の法律に基づいて、農耕馬が軍馬として強制的に取り立てられること(これを「馬匹徴発」といいます。)およびその手続きに関する書類です。

今回の企画展では、この馬匹書類に焦点を絞って、農耕馬が軍馬として徴発される過程を確認した上で、軍事徴発と村人の生活とがどのような関わりであったのか、村人の生活に軍事(兵事)がどのように入り込んでいったのかを確認していきます。

1 徴発令と共武政表

明治政府は、富国強兵政策の第一歩として、明治5年(1872)太政官布告として「徴兵告諭」を出し、翌6年1月に「徴兵令」を施行し、以降毎年徴兵を実施していき、近代国家としての国民軍を創出していきます。徴兵制を可能にしたのは、明治4年(1871)制定の「戸籍法」と翌5年に編製された「壬申戸籍」による国民の把握であり、財源的には地租改正に伴なう租税制度の改革でした。

日本国内、最後の内戦といわれる「西南戦争」(明治10年〔1877〕)を乗り越えた明治政府は、徴兵令を裏打ちする形で、平時・戦時に関らず、必要な軍需物資等を国民から強制的に提出させる(これを「徴発」といいます。)法律「徴発令」を明治15年(1882)8月に制定します。

実際には、これ以前、明治5年から8年にかけて、陸軍は徴発用台帳として秘密の統計を集計しており、これが「共武政表」(明治8年)です。人口百人以上の輻輳地のみとなっており、高座郡では上溝村のみ、津久井郡では久保沢、川和(中野村)、吉野駅、与瀬駅、小原町のみの記載になります。明治17年からは「徴発物件一覧表」という名称に変更されて編さんされています。

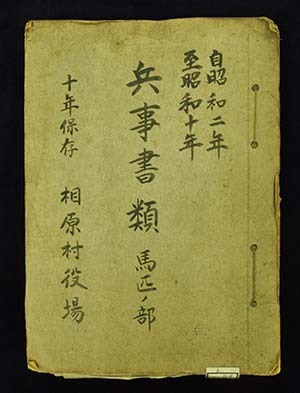

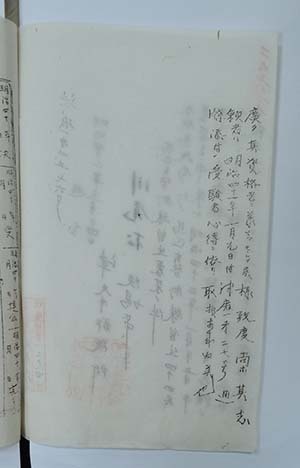

『明治30年~35年徴発馬匹関係書類』

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

-

『明治30年~35年徴発馬匹関係書類』(PDF 90.4KB)

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】 -

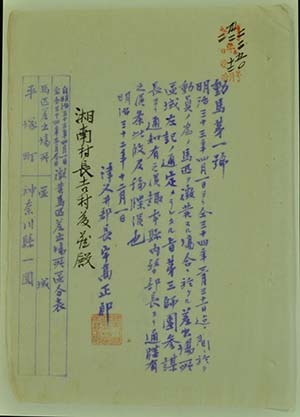

明治32年12月1日付郡長通牒(動馬1号) 釈文(PDF 421.2KB)

『明治30年~35年徴発馬匹関係書類』

相模原市立公文書館【歴史的公文書】

-

『明治30年~35年徴発馬匹関係書類』(PDF 116.3KB)

相模原市立公文書館【歴史的公文書】 -

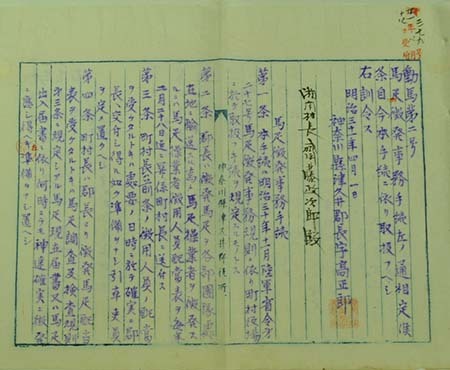

明治31年4月1日徴発事務手続き郡長通牒(動馬第2号) 釈文(PDF 435.4KB)

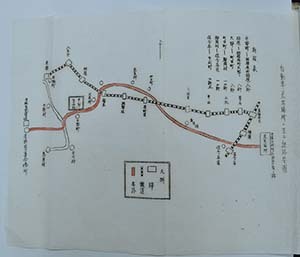

2 演習地としての相模原

旧相模原町域の村々の兵事書類を確認すると、田名村「兵事書類」(明治43年~大正6年)や相原村「軍隊行軍演習ニ関スル雑書」(大正10年~14年)などの様に、陸軍の演習の舞台になったり、宿営地として利用されたりするなどの書類が残されています。

「明治・大正期陸軍演習記事一覧」にあるとおり、明治7年(1874)から大正14年(1925)まで、相模原地域で22回の演習が行われ、演習地・宿営地などとして利用されています。田名村兵事書類によると、明治43年(1910)11月の第一師団機動演習の際の橋本周辺の宿営人数は、兵2150、馬370と記載されています。秋季の演習は、農作物を早めに刈り取らせた上での本格的な演習になるので、規模は大きくなりがちですが、露営とはいえ、これだけの人数と馬が移動するとなると、壮観でしょう。演習を行う側にとっては、大規模の演習ができ、宿営のできる場所を確保するのは大変なことだと考えられます。相模野は、格好の演習場所、宿営場所だったのでしょう。

そんな中、明治31年(1898)には、近衛師団の演習の際に、輜重(軍の荷物)を積んだ馬車が暴走、溝村の少年が巻き込まれ亡くなるという事故が起きています(高村聰史「市史講演会 相模原市の軍隊と地域‐市史資料を中心に」『相模原市史ノート』15号)。

ただし、演習が行われているのは大正期までで、昭和期にはほとんど行われなくなります。昭和期になると、陸軍士官学校をはじめとして、陸軍諸施設が相模原に移転してきます。陸軍練兵場などの確保も行われ、戦車や飛行機などの登場、戦闘の仕方の変化などに対応するための対策が、軍都相模原の誕生に進みます。

| No | 和暦 | 年 | 西暦 | 月日 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 明治 | 7 | 1874 | 3月 | 陸軍戸山学校が、八王子・高座地域で行軍演習 | |

| 2 | 明治 | 9 | 1876 | 4月 | 東京鎮台各隊の露営演習が、八王子から甲州都留郡にかけて実施 | |

| 3 | 明治 | 17 | 1884 | 7月 | 陸軍大学校の野外演習が、高座郡において実施 | |

| 4 | 明治 | 18 | 1885 | 3月 | 近衛諸隊、春季演習に伏見宮貞愛親王臨席で、相模地方で実施 | |

| 5 | 明治 | 21 | 1888 | 3/3~3/5 | 騎兵第一大隊の野外演習、八王子近郊で実施 | |

| 6 | 明治 | 21 | 1888 | 9月 | 第一師団輜重兵第1大隊野外演習、入間・多摩・高座郡にかけて実施 | |

| 7 | 明治 | 24 | 1891 | 10/11~17 | 陸軍大学校の野外演習が、南多摩郡・高座郡で実施 | 近資22 |

| 8 | 明治 | 24 | 1891 | 10月 | 近衛諸隊、秋季小機動演習実施、市域に宿泊、高座郡下の小学校生徒が参観 | 近資23・24 |

| 9 | 明治 | 25 | 1892 | 4月 | 陸軍教導団騎兵生徒の行軍・発火演習実施、市域が宿泊地に(4/4~12) | 近資25 |

| 10 | 明治 | 31 | 1898 | 11月15日 | 近衛師団の演習の際、輜重軍馬が暴走し、溝村の小児が犠牲となる | |

| 11 | 明治 | 43 | 1910 | 11月13日 | 第一師団、機動演習、橋本附近宿営 | 田名村「兵事書類」1 |

| 12 | 大正 | 1 | 1912 | 11/4~13 | 近衛師団、秋季演習、溝・相原・当麻宿営 | 田名村「兵事書類」2 |

| 13 | 大正 | 2 | 1913 | 11月 | 第一師団、秋期機動演習実施 | 近資336、田名村「兵事書類」3 |

| 14 | 大正 | 4 | 1915 | 4月12日 | 参謀演習旅行、施行 | 田名村「兵事書類」4 |

| 15 | 大正 | 4 | 1915 | 10/21~22 | 近衛師団、機動演習 | 田名村「兵事書類」5 |

| 16 | 大正 | 6 | 1917 | 11/10~13 | 歩兵第一旅団、機動演習 | 田名村「兵事書類」6 |

| 17 | 大正 | 10 | 1921 | 7月18日 | 野砲兵第1連隊露営、相原神明大神宮境内 | 相原村「軍隊行軍演習に関する雑書」1 |

| 18 | 大正 | 10 | 1921 | 11/17~21 | 陸軍特別大演習(皇太子統裁)、八王子~長津田にかけて実施、大野に臨時飛行場 | |

| 19 | 大正 | 11 | 1922 | 11月10日 | 近衛師団、秋季演習、通信隊宿泊 | 相原村「軍隊行軍演習に関する雑書」2 |

| 20 | 大正 | 12 | 1923 | 9/10~10/11 | 関東大震災、戒厳令警戒隊・門井分遣隊 | 相原村「軍隊行軍演習に関する雑書」3 |

| 21 | 大正 | 13 | 1924 | 8月 | 輜重兵下候中隊、水馬演習実施 | 田名村「輜重兵下候中隊水馬演習~」 |

| 22 | 大正 | 14 | 1925 | 11/16~19 | 第1師団・近衛、師団対抗演習実施、電信第1連隊が橋本に宿営 | 近資337 相原村「軍隊行軍演習に関する雑書」4 |

| 23 | 昭和 | 3 | 1928 | 4/20~21 | 高座・愛甲・津久井郡内10ヶ町村青年訓練所による連合演習実施、東久邇宮が演習視察 | 近資405 |

3 馬匹書類から見た徴発事務

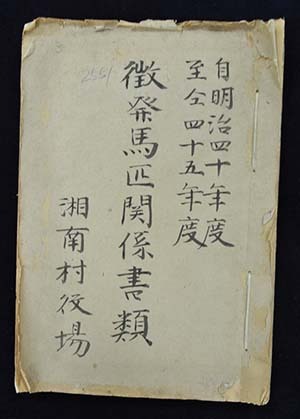

明治政府が事前に徴発できる軍需物資等の書上げを、各市町村から提出させ、それをまとめたのが「共武政表」や「徴発物件一覧表」でした。この書上げの控えは、町村役場にも残され、「徴発物件量数表」とされています(『相模原市史ノート』15号)。ただし、これらには物品の受取書や賠償金の受領証等は添付されておらず、実際の徴発は行わない形での、単なる数量の確認行為だけと考えられます。徴発の場合、供出とは違い、対価は支払われます。

明治15年(1882)8月の「徴発令」制定により、根拠法令を得た陸軍は、軍隊に最も必要な物資である馬匹の徴発手続きについて定めていきます。湘南村「徴発馬匹関係書類」(明治30~35年度)の中に、明治31年(1898)4月1日付「馬疋徴発事務手続」という津久井郡長の訓令が残されています。第1条で、この手続は、明治30年11月陸軍省令第27号「馬疋徴発事務規則」により町村役場において取り扱う手続きを規定するとなっています。馬匹を「馬疋」と記載するのは、この訓令だけで、これ以降は全て「馬匹」で統一されていますので、そのまま表記していきます。

つまり、陸軍省令第27号「馬疋徴発事務規則」に基づいて、馬匹徴発の手続きが進められているのです。明治30年は、日清戦争(明治27~28年)の後になります。日清戦争でも馬匹の徴発は行われていますので、それらを行う中で、手続き方法を固めていったということなのでしょう。何はともあれ、この「徴発事務規則」に基づいて馬匹徴発は行われていきます。

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

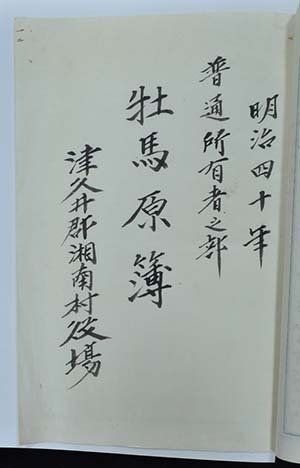

4 牡馬原簿から馬籍簿へ

徴発事務規則に基づいて、馬匹徴発の手続きは決められましたが、毎年の様に改正があり、少しずつ整えられていきます。

その村における馬匹の現在調として、「馬匹調査表」の提出が3カ月に一度のペースで求められ、その間の移動は「馬出入表」で確認されます。さらに、年に一度馬匹調査・検査が行われ、そのとき検査合格となった馬は軍馬としての徴発がある可能性があるため、その年度は留意とされます。実際に徴発が行われた事例としては、日露戦争に関連して、湘南村で明治37年(1904)4月に4頭、田名村でも3頭の記録があります。それ以外では、湘南村で、昭和16年(1941)に1頭の徴発の記録があります。昭和期になると、業務書などが手順書として整備され、個別具体的な事項は記載されず、戦時の秘匿事項として実態が把握できなくなっていきます。

馬匹の原簿として「牡馬原簿」の作成が求められ、毎年作成されますが、明治41年(1908)になると、牝馬の調査も求められ、さらに明治43年(1910)には馬匹の現在表として、牡馬・騙馬・牝馬の各1通の提出を求められます。原簿や配当簿などで、牡馬と騙馬を1冊にし、牝馬で1冊の2冊の体制になります。

大正期に入ると、「馬名簿」という帳簿の作成が義務付けられ、大正10年(1922)には馬籍法が公布され、飼育されている全ての馬は「馬籍」に登録することになり、馬についても戸籍事務同様の手続きが必要となります。これらは、馬匹の品種改良を主目的にした馬政第一次計画に基づくもので、馬の去勢についても奨励していました。馬匹去勢法は明治34年(1901)に公布されましたが施行は延期され、本格運用は大正6年(1917)からとなります。

湘南村「徴発馬匹関係書類」(明治40~45年)

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

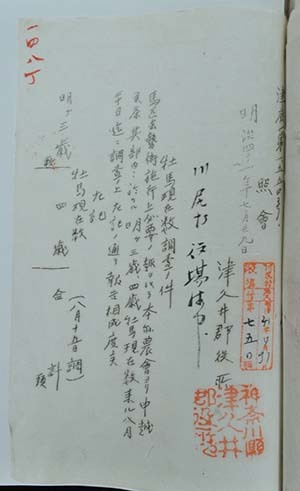

『川尻村「明治41年勧業に関する書類』(明治41年)

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

-

『川尻村「明治41年勧業に関する書類』(明治41年)(PDF 129.2KB)

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】 -

「牡馬現在数調査の件」(明治41年7月29日) 釈文(PDF 235.3KB)

5 去勢術の奨励と昭和期の徴発書類

明治41年(1908)7月、津久井郡役所から「牡馬現在数調査ノ件」という照会が川尻村にありました。馬匹去勢術施行に必要なため、明け3歳・4歳の牡馬の数を教えなさいという依頼です。明け3・4歳だと、現状では2・3歳です。馬匹徴発の対象になるのは、5歳以上の馬匹ですので、この依頼は、全ての年齢の馬匹を把握しておきなさいという事になります。さらに、12月には「馬匹去勢術練習生募集ノ件」という通知が来ます。馬政局で、馬匹去勢術練習生を募集するので、県庁において試験を行うという通知です。翌42年12月にも同様の募集通知があり、馬政局が馬匹の去勢に本格的に乗り出したことがわかります。明治33年(1900)の北清事変の際に、日本馬の気性の荒さが連合国側から疎まれ、去勢の必要性が意識され、翌34年には馬匹去勢法として公布されましたが、本格的な取り組みはこの時点にようやく始められたようです。

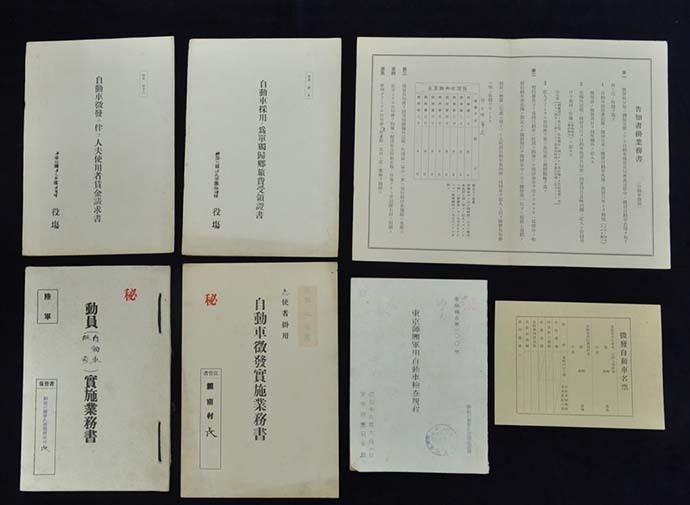

昭和期に入っては、昭和16年(1941)「動員(馬匹徴発)実施業務書」(湘南村)などのように、手順書として整備されますが、「秘」の朱書からもわかるとおり部外秘とされ、個別具体的な事項が記載されることはなくなり、戦時における秘匿事項として、実態把握が難しくなります。神奈川県統計書においても、昭和12年(1937)から馬の記載はなくなります。ちょうど、日中戦争の開始(盧溝橋事件)の時期にあたります。

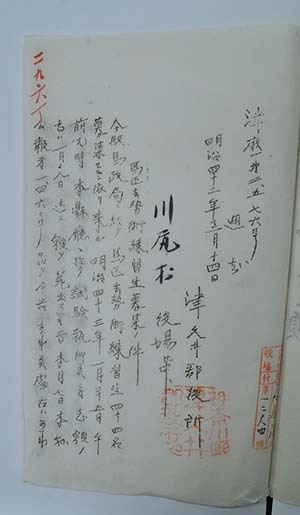

『川尻村「勧業に関する書類』(明治42年)

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

『川尻村「勧業に関する書類』」(明治42年)

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

-

『川尻村「勧業に関する書類』(明治42年)(PDF 82.5KB)

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】 -

『川尻村「勧業に関する書類』」(明治42年)(PDF 70.5KB)

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】 -

「馬匹去勢術練習生募集の件」(1、2)(明治42年12月14日) 釈文(PDF 366.8KB)

6 旗競馬について

川尻村文書の「勧業書類」(昭和8年~11年)の中に、「旗競馬開催ニ関スル件」という書類が綴られています。昭和11年(1936)11月2日付で、津久井郡畜産組合長から川尻村長宛の通知です。「いわゆる旗競馬は、もっぱら娯楽のために行う祭典競馬として、その開催は、従来地方競馬規則によらずに行ってきた。県においてはこれ以降、このような競馬で優勝馬投票により景品券を発行する場合は、地方競馬規則により開催の手続きを行うように」と

いう通知です。

緑区根小屋、雲居寺のお施餓鬼の草競馬の写真がありますが、これは昭和26年4月24日に行われたもので、雲居寺の「うまかけ」は昭和35年に農耕馬の減少により中止された(『津久井町郷土誌』)といいます。雲居寺の境内には、幟旗が立てられており、まさしく「旗競馬」のいわれが良くわかる写真です(緑区青山小嶋明夫氏所蔵)。

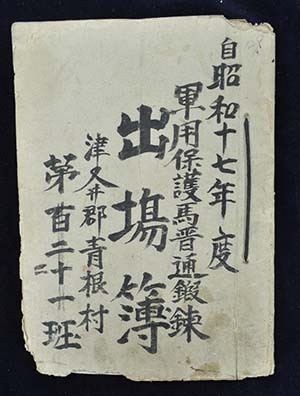

こうした自由な興行についても、政府は管理し、統制下に置こうとしており、それを表す通知です。地方競馬規則は、昭和2年(1927)8月に農林・内務省令で定められた規則で、旧競馬法に基づく公認競馬を除き、競馬を開催する場合は地方長官(県知事)の許可が必要としたもので、競馬の主催者は畜産組合、畜産組合連合会、または馬匹改良を目的とする団体としたものです。この規則は、昭和14年(1939)「軍馬資源保護法」の制定で廃止されました。以後、地方競馬は「軍用保護馬鍛錬競走」と呼ばれることになります。

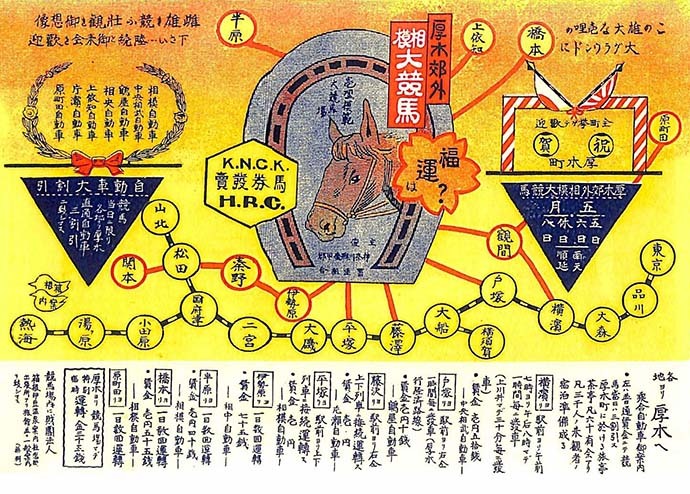

7 競馬興行の隆盛と終焉

大正12年(1923)4月、競馬法(旧競馬法)が公布され、馬券が合法化されると、競馬興行が流行します。

写真1は、相模競馬会の興行チラシです。相模競馬会は、愛甲郡畜産組合が認可を受け小鮎村尼寺原(現在の厚木市飯山)に設けた競馬場で、大正14年(1925)5月から開催され、昭和6年(1931)の春季開催まで行われました。厚木郊外相模大競馬として、鉄道の沿線紹介にも取り上げられるなど、盛大に開催され、かなりの売り上げがあったようです。昭和4年(1929)4月には飯山観音境内脇に馬頭観世音の碑を建立しています。

左の写真は、市立博物館にある高峰競馬会の優勝旗です。高峰村(現、愛川町)で競馬会があり、上溝の人が所有する馬が優勝した際の優勝旗です。このように、大正末から各地域で開かれていた競馬会や競馬場ですが、昭和2年(1927)の地方競馬規則制定以降、休止や中絶を余儀なくされます。市内でも、橋本に競馬場が設けられましが、数回の開催で中止されています。

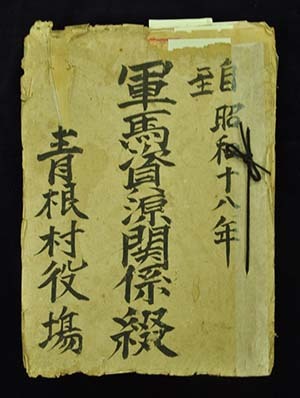

8 昭和期、軍馬資源保護法制定へ

青野原村『庶務書類』(昭和10年〔1935〕)に、「第1回津久井郡役馬飼養品評会開催ノ件」という書類が残されています。中野警察署長・在郷軍人会分会長・津久井郡畜産組合長の名義で各町村長宛に、第1回津久井郡役馬飼養品評会を開催するので、協力しなさいという通知です。役馬というのは、馬匹調査表などの中に出てくる用役の区分で、乗馬・輓馬・駄馬の三種のことと思われます。飼養している馬の品評会を開き、優良馬を表彰するという事ですが、警察署・在郷軍人会・畜産組合の三者主催となると、軍側の統制・把握が少しずつ確実に進んでいることがわかる資料です。昭和8年(1933)に在郷軍人会が主体となって「地方馬一斉調査」を行っており、同10年にこの役馬品評会、さらに11年に「旗競馬」の通知が出ています。徐々に自由な空気が奪われていく時期の書類といえます。

そして、『軍馬資源関係綴』(昭和18年)です。軍馬資源保護法は、昭和14年(1939)4月に出された法律で、軍馬としての素質のある馬を軍用保護馬として選定し、各種の保護奨励を行うとともに、能力の維持、資質の向上のために鍛錬を行うというものです。『軍用保護馬普通鍛錬出場簿』(昭和17年)は、その普通鍛錬が、少なくとも毎月2回以上行われていたことを表す資料で、普通鍛錬の指導は、在郷軍人会員が行っていました。さらに年に一度聯合鍛錬と検査(査閲)が行われていました。所有者は、自分の馬ではあっても、軍馬として預かっているという感じではなかったのではないでしょうか。

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

9 馬匹書類から自動車徴発へ

湘南村文書の中に、「自動車徴発関係書式・規程」、「自動車徴発告知書」という簿冊が残されています。ただし、馬匹徴発書類の中で見たように、昭和期の徴発関係の簿冊類は、手順書としては完備されているものの、書式例のみで実態を把握するための個別具体的な事例が書かれていない場合が多くなります。湘南村の事例は、書式のみを整えたものの、実際の使用例はなかったものと考えます。

一方、青野原村の「動員関係書類綴『自動車』」(昭和13年)を見ると、昭和13年(1938)5月20日に貨物自動車の徴発が行われたことがわかります。徴発告知書を受け取ったのは、青野原の山本輝一氏、領収証をみると住所に中野地番が記されています。これは、山本氏が中野で丸産運輸という運送会社を経営していたことによるものです。徴発自動車の買い上げ価格は3,200円で、近衛師団から支払われています。また、その後、昭和16年4月にも徴発があったようで、同じ山本氏に連絡がいっていますが、細かい内容は不明です。

馬匹徴発から自動車徴発へと移り変わっていく過程なのかどうかはわかりませんが、実際に自動車の徴発が行われた事例として確認できました。自動車徴発は、頻繁にあったものとは思えないので、馬匹による輜重(軍の荷物)輸送に代わるものという設定にはなっていなかったものと考えられます。

青野原村『動員関係書類綴『「自動車」』(昭和13年)

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

相模原市立公文書館所蔵【歴史的公文書】

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

公文書館

住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所 別館3階

電話:042-783-8053 ファクス:042-783-8054

情報公開・文書管理課(公文書管理班)、市立公文書館へのメールでのお問い合わせ専用フォーム