特定医療費(指定難病)医療費助成制度

指定難病に関する申請書は、郵送での提出も可能です。

郵送いただく場合には、下記の郵送先へお送りください。

郵送先 〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 疾病対策課難病対策班あて

平成27年1月1日に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」(以下、「難病法」と言う。)に基づく、厚生労働大臣が定める疾病(以下、「指定難病」と言う。)の患者に対する医療費助成制度です。

指定難病の支給認定を受けた人には、特定医療費(指定難病)医療受給者証(以下、「受給者証」と言う。)が交付されます。受給者証を病院や薬局などで提示することで、自己負担上限月額を限度として、窓口での負担割合が2割負担となります。

本市では、平成30年4月から神奈川県からの事務の移譲に伴い、指定難病にり患している人に対しての医療費の助成を行っています。詳しい制度の内容については、「指定難病のしおり」をご確認ください。

制度の概要

制度の対象となる人

次のすべての要件を満たす人が対象です。認定された人には「特定医療費(指定難病)医療受給者証」(以下、「受給者証」といいます。)を交付します。

(1)住民票上の現住所が相模原市内にある。(患者が18歳未満の場合は、保護者の住民票上の現住所が相模原市内にある。)

(2)国民健康保険や社会保険等の公的医療保険に加入している又は生活保護を受給している。

(3)指定難病のいずれかにり患しており、認定基準を満たす(診断書の審査による)。

医療費助成の対象となる指定難病

医療費助成の対象となる指定難病は、令和7年4月1日現在348疾病あります。詳しくは、難病情報センターのホームページをご確認ください。

医療費助成の対象範囲

医療費助成の対象となるのは、難病法に基づく指定医療機関(※)で行われた、指定難病及び指定難病に付随して発生する傷病に関する医療及び一部の介護サービスに係る医療等です。

健康保険(介護保険)適用外の費用やサービスなどは対象外です。

難病法に基づく指定医療機関とは、都道府県や政令指定都市から指定を受けた医療機関です。

相模原市内の指定医療機関一覧は、次のリンクページ「難病法に基づく指定医療機関について」をご確認ください。

対象となる医療給付

入院や外来、薬局、医療保険を使用した訪問看護

対象となる介護給付

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護医療院サービス

対象とならないもの(例示)

- 受給者証に記載された病名及び付随して発生する傷病以外の病気の医療費等

- 健康保険が適用されない医療費(保険診療外の治療や薬代、入院時の差額ベット代等)

- 入院中の食事療養費及び生活療養費

- 高額療養費制度によって健康保険からの払い戻しを受けられる金額

- 医療機関施設までの交通費、移送費

- 臨床調査個人票などの各種証明書料金(文書料等)

- めがねやコルセット、車椅子などの補装具、治療用装具の費用

- はり、灸、マッサージ、柔道整復にかかった治療費

- 通所介護(デイサービス)、訪問介護サービス

この他、医療費助成の対象であるか不明な場合は、かかりつけの指定医療機関または、疾病対策課にお問い合わせください。

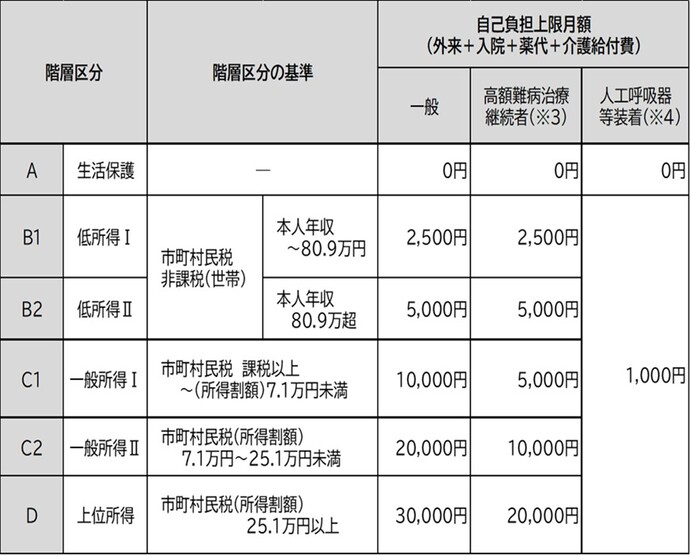

医療費助成の内容と自己負担上限月額

(1)健康保険の自己負担割合が3割の場合は、2割になります。

(負担割合が2割又は1割の場合は変わりません。)

(2)毎月の自己負担上限月額が算定され、指定医療機関での自己負担額に上限が設けられます。

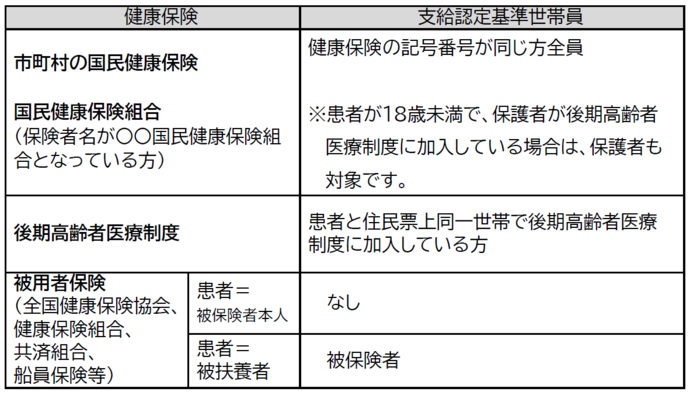

自己負担上限月額は、患者と支給認定基準世帯員(患者(18歳未満の場合は保護者)と同じ公的医療保険に加入している人)の市町村民税(所得割)額(※1)等に応じて算定されます。(※2)

※1 税制改正により指定都市の市民税(所得割額)の税率が8%に改定されましたが、改正前の税率(6%)で算出した市民税(所得割額)を用いて算定します。

※2 患者と同じ健康保険に加入している人が指定難病又は小児慢性特定疾病の医療費助成の受給者である場合や、患者自身が別の疾病で小児慢性特定疾病の医療費助成の受給者である場合は、世帯の負担が増えないよう自己負担上限月額の按分を行いますので、ご申請ください。

※3 高額難病治療継続者(高額かつ長期)は、支給認定を受けた後の指定難病に係る医療費や、指定難病の支給認定を受ける以前の小児慢性特定疾病の医療費助成制度に係る医療費が次の要件を満たす場合に、申請し認定を受けることができます。階層区分が一般所得1~上位所得の人の自己負担上限月額が軽減されます。

要件 申請月を含めた過去12カ月以内に、医療費の総額(10割)が5万円を超える月が6回以上あること

※4 人工呼吸器等装着者は、指定難病に起因して人工呼吸器等を装着している場合に限られ、臨床調査個人票の人工呼吸器等に係る欄の記載が、次の要件を満たす人が対象となります。

人工呼吸器使用

次の(1)~(3)の項目すべてに該当すること。

(1)一日中施行している。

(2)離脱の見込みがない。

(3)食事、車椅子とベッド間の移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便及び排尿コントロールにおいて「部分介助」又は「全介助」を必要とする。

体外式補助人工心臓 体外式補助人工心臓(ペースメーカーではありません。)を使用していること

支給認定基準世帯員について

支給認定基準世帯員とは、自己負担上限月額を算定する際に市町村民税等を確認する人をいいます。ご加入の健康保険等によって異なりますので、下表をご確認ください。

受給者証の交付について

申請内容について医学的審査を行い、認定された人に対して受給者証を郵送にて交付します。

申請から結果をお知らせするまでに概ね2~3カ月かかります。臨床調査個人票に不備や内容についての疑義があった場合などは、記載した難病指定医に照会等を行う場合があり、さらに時間が掛かります。

受給者証は指定医療機関を受診する際に窓口で提示してください。同封してお届けする「自己負担上限額管理票」もあわせてご提示いただき、医療機関で記入を受けてください。

受給者証には有効期間があります。申請をする時期によって異なりますが、原則として市が申請を受付した日から9月30日までです。

- 1月1日から6月30日までの受付 申請した年の9月30日まで有効

- 7月1日から12月31日までの受付 申請した年の翌年9月30日まで有効

有効期間終了後も継続して医療費助成を受けるには、更新の手続が必要です。対象の人には、毎年6月頃に更新のお知らせを送付します。

受給者証交付前に生じた医療費の請求

受給者証の有効期間内に、指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所等)で自己負担上限額を超えて支払いをしている場合や、特定医療費の軽減(2割負担)が受けられなかった場合などに、払戻し(償還払い)の請求ができます。申請の際は、受診した指定医療機関に支払った医療費の証明をしてもらう必要があります。

同一月の医療費は合算するため、同一月に複数の指定医療機関を受診した場合は必ずまとめて請求してください。

詳しくは、次のリンクページ「指定難病の医療費助成に係る各種申請について」をご覧ください。

その他制度

受給者証をお持ちの人で、各制度の対象疾病に該当する人は日常生活用具の給付、福祉タクシー利用助成・自動車燃料費助成等を利用できます。

申請については、お近くの保健センターにお問い合わせください。

また、受給者証・登録者証をお持ちの人は、歩行が困難な人や移動の際に配慮が必要な人のための駐車区画について、利用証の申請をすることができます。申請については。お近くの保健センターにお問い合わせください。

難病情報関連

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

申請受付窓口

保健センター(中央保健センター)

住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館4階

電話:042-769-8233 ファクス:042-750-3066

保健センター(中央保健センター)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

保健センター(緑保健センター)

住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎4階

電話:042-775-8816 ファクス:042-775-1751

保健センター(緑保健センター)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

保健センター(緑保健センター津久井担当)

住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階

電話:042-780-1414 ファクス:042-784-1222

保健センター(緑保健センター津久井担当)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

保健センター(南保健センター)

住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階

電話:042-701-7708 ファクス:042-701-7716

保健センター(南保健センター)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

医療費助成の制度に関すること

疾病対策課

住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階

電話:042-769-7201(感染症対策班)

電話:042-769-8346(予防接種班)

電話:042-769-8324(難病対策班)

ファクス:042-750-3066

疾病対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム