介護保険料

介護保険は介護が必要になった方が、安心して自立した生活を送れるように社会全体で支えていくための制度です。

介護保険法に基づき、相模原市が保険者(運営主体)となり、保険料の徴収、要介護認定、保険給付などの業務を行います。

相模原市に住所がある40歳以上の方が、介護保険の被保険者(加入者)となります。

被保険者は年齢によって次の2種類に分けられ、給付(サービス)を受ける条件や保険料の算定・納付方法が異なります。

- 65歳以上は第1号被保険者

市が定める保険料を年金からの差し引き、または、納付書などにより納めます。要介護認定の申請は、原因を問わず日常生活を送るために介護や支援が必要な方ができます。

被保険者証は、65歳の誕生日を迎えた人、相模原市に転入した人にお送りしています。

※介護保険は個人ごとに加入するので、夫婦2人とも65歳以上である場合には、それぞれで第1号被保険者の保険料を納付していただくことになります。 - 40歳以上64歳以下は第2号被保険者(医療保険加入者)

保険料は加入している医療保険の保険料(税)として医療保険者が医療分と介護分をあわせて徴収し、社会保険診療報酬支払基金を通じて介護分のみが市に納められます。 保険料(税)の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なりますので、ご不明な場合は勤務先またはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

要介護認定の申請は、老化に伴う病気(指定されている16項目の特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方ができます。被保険者証は、要介護・要支援の認定を受けた人に交付します。

- 前住所市町村の被保険者となるケース(住所地特例)

特別養護老人ホームなどの介護保険施設や有料老人ホームなどの特定施設に入所することにより、その施設所在地に住所を変更した場合は、保険者は変更されません。このような特例的な扱いを住所地特例といいます。(介護保険法第13条)この場合、被保険者証や納入通知書は相模原市からではなく、保険者である市区町村から送付されます。 - 外国人の加入対象です

外国人の方も65歳以上で住民登録のある方は本市の被保険者となります。

介護保険課の窓口で介護保険資格取得届のお手続きが必要となります。- 必要書類:在留カード、入国管理局で交付された「指定書」、介護保険資格取得届

次のリンクページをご覧ください。

- 必要書類:在留カード、入国管理局で交付された「指定書」、介護保険資格取得届

ただし、在留資格が「特定活動」のうち、次に該当する人は、介護保険の被保険者にはなりません。

医療を受ける活動又はその人の日常の世話をする活動を目的として入国した人

観光・保養・その他これらに類似する活動を目的として入国した人

(1)第1号被保険者の介護保険料の決まり方

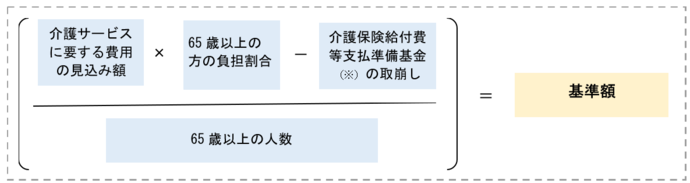

保険料は、3年ごとに策定される国の高齢者保健福祉計画にあわせ、相模原市介護保険事業計画で見直しを行います。3年間の介護サービスにかかる費用などをもとに算出し、一人あたりの平均的な保険料額(=基準額)を決定します。

基準額=(介護サービスに要する費用の見込み額×65歳以上の方の負担割合-介護保険給付費等支払準備基金の取崩し)÷65歳以上の人数

介護保険給付費等支払準備基金

介護保険に要する費用に不足が生じたときの財源を確保するために設置している基金で、第1号被保険者保険料の剰余金を積み立てているものです。3年ごとの高齢者保健福祉計画期間内に積み立てられた基金は、次期の保険料を決める際にこれを取崩し、保険料の上昇の抑制を図ります。

(2)介護保険料の算定

第1号被保険者の方(65歳以上)

第1号被保険者の介護保険料は、前年の所得などを基に算定し、6月中旬に「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」を郵送します。

※6月以降に本市の介護保険資格を取得された場合は、おおむね資格取得の翌月に郵送します。

※保険料額が決定した後に、所得状況の変更や転出などで保険料額が変更となる事由が生じた場合には、再度保険料額の計算を行い、納入通知書を郵送します。

|

段階 |

要件 |

負担割合 |

年間保険料額 |

|---|---|---|---|

|

第1段階 |

・生活保護受給者等 |

基準額×0.285 |

22,700円 |

|

第1段階 |

・本人が市民税非課税 ・世帯に市民税課税者がいない ・老齢福祉年金受給者 |

基準額×0.285 |

22,700円 |

|

第1段階 |

・本人が市民税非課税 ・世帯に市民税課税者がいない ・課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円以下 |

基準額×0.285 |

22,700円 |

|

第2段階 |

・本人が市民税非課税 ・世帯に市民税課税者がいない ・課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円超120万円以下 |

基準額×0.485 |

38,700円 |

|

第3段階 |

・本人が市民税非課税 ・世帯に市民税課税者がいない ・課税年金収入額+合計所得金額が120万円超 |

基準額×0.685 |

54,700円 |

|

第4段階 |

・本人が市民税非課税 ・世帯に市民税課税者がいる ・課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円以下 |

基準額×0.8 |

63,800円 |

|

第5段階 |

・本人が市民税非課税 ・世帯に市民税課税者がいる ・課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円超 |

基準額 |

79,800円 |

|

第6段階 |

・本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満 |

基準額×1.1 |

87,800円 |

|

第7段階 |

・本人が市民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満 |

基準額×1.25 |

99,800円 |

|

第8段階 |

・本人が市民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満 |

基準額×1.5 |

119,700円 |

|

第9段階 |

・本人が市民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満 |

基準額×1.7 |

135,700円 |

|

第10段階 |

・本人が市民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満 |

基準額×1.9 |

151,600円 |

|

第11段階 |

・本人が市民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満 |

基準額×2.1 |

167,600円 |

|

第12段階 |

・本人が市民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満 |

基準額×2.3 |

183,500円 |

|

第13段階 |

・本人が市民税課税で合計所得金額が720万円以上1,000万円未満 |

基準額×2.4 |

191,500円 |

|

第14段階 |

・本人が市民税課税で合計所得金額が1,000万円以上 |

基準額×2.5 |

199,500円 |

※1 世帯

原則として4月1日時点での住民票上の世帯です。ただし、年度途中で65歳になられた場合や4月2日以降に市外から転入された場合、その年度はそれぞれ、誕生日の前日又は転入日時点の世帯です。

※2 課税年金収入額

税法上、課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金等)の収入額です。非課税となる年金(障害年金、遺族年金等)は含まれません。

※3 合計所得金額

前年の地方税法上の合計所得金額(配偶者控除や医療費控除等の各種所得控除、上場株式等の譲渡損失に係る繰り越し控除等を行う前の金額)から、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。

- 第1段階から第5段階の合計所得金額

課税年金収入に係る所得を控除した額を合計所得金額とします。また、給与所得が含まれている場合には、給与所得(給与所得と公的年金等に係る所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得を0円とします。)となります。

※4 第1段階~第3段階の年間保険料は、国の低所得者軽減により、引き下げられています。

年金振込通知について

日本年金機構等から6月上旬に送付される年金振込通知に記載されている介護保険料額は、通知を作成した時点の予定の介護保険料額です。実際に差し引かれる額は、市から6月に送付する納入通知書でご確認ください。

第2号被保険者の方(40歳以上64歳以下)

第2号被保険者(40歳以上64歳以下の医療保険加入者)の方の介護保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。

ご不明な点は保険料額などの不明点は、勤務先またはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

(3)納付方法

第1号被保険者の方

保険料の納付方法は、年金の受給状況などによって、特別徴収(※1)か普通徴収(※2)に分かれます。納め方は、介護保険法により定められていますので、ご自身で選択することはできません。

- 保険料額と納付方法については、毎年6月中旬に市からお知らせします。

- 新たに65歳になった人は誕生日の前日の属する月の翌月以降、市外から転入した人は、転入日の属する月の翌月以降、その年度の保険料額と納付方法をお知らせします。

- 年度の途中で保険料額と納付方法が変更となった場合には、保険料額と納付方法を再度お知らせします。

※1 特別徴収

特別徴収では、年金から差し引かれた保険料を年金保険者(日本年金機構など)が市に納入するため、本人が直接納付する必要はありません。なお、特別徴収は、年金保険者からの連絡に基づき開始されますが、次に該当する人は開始されません。また、65歳に到達した年度や、市外から転入した年度は特別徴収になりません。

- 老齢・退職・障害・遺族年金の受給額が、年額18万円未満

- 基礎年金部分の受給がない など

※2 普通徴収

特別徴収に該当しない人が対象となります。

年間保険料を納付書又は口座振替によって納めていただきます。特別徴収に該当している人の保険料が、年度途中で増額もしくは減額となった場合や、年金の支給が差し止めになった場合なども普通徴収になります。(増額の場合、変更後の保険料額から変更前の保険料額を差し引いた金額のみが普通徴収となります。)

口座振替はインターネットからもお申込できます。

次のリンクをご利用ください。

普通徴収での納付方法について詳細は次のリンクをご覧ください。

第2号被保険者の方

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の保険料(税)として医療分と一緒に徴収されます。

保険料(税)の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なりますので、ご不明な点は、ご勤務先またはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

(4)保険料の徴収猶予・減免制度(第1号被保険者)

次のような理由により保険料の納付が難しい第1号被保険者の方を対象に、保険料の徴収猶予や、減免を実施しています。

- 災害により住宅等に著しい損害を受けた場合

- 主たる生計維持者が失業(倒産、解雇、雇い止め)等により、収入が著しく減少した場合

- 主たる生計維持者が死亡、障害、長期入院により、収入が著しく減少した場合

- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合

- 生活が著しく苦しい場合(※次の要件の全てに当てはまる場合)

- 生活保護を受給していないこと

- 同一生計の世帯の現金、預貯金、有価証券などの金融資産の合計が単身で350万円(世帯員1人増ごとに100万円加算)以下であること

- 世帯の1カ月当たりの最低生活費額以上の評価となる処分可能な居住用以外の土地や家屋、自動車、オートバイ、貴金属などの資産をもっていないこと

- 同一生計の世帯の収入が生活保護基準に基づく最低生活費に満たないこと

減免の申請や相談窓口

- 緑高齢・障害者相談課(緑区合同庁舎内)

- 城山福祉相談センター(城山総合事務所内)

- 津久井高齢・障害者相談課(津久井保健センター内)

- 相模湖福祉相談センター(相模湖総合事務所内)

- 藤野福祉相談センター(藤野総合事務所内)

- 中央高齢・障害者相談課(ウェルネスさがみはらA館内)

- 南高齢・障害者相談課(南保健福祉センター内)

※各施設の詳細については、次のリンク「施設一覧」をご覧ください。

※郵送で提出される場合は介護保険課へ送付してください。

(5)保険料を納めないと

納期限を過ぎても保険料が納付されない場合、督促を行います。それでも納付されない場合は、差押等の滞納処分を行うことがあります。

要介護認定を受けている方は、所得に応じた負担割合で介護サービスを利用できますが、納期限から1年以上滞納していたり、納付しないまま時効により消滅した(納付できなくなった)保険料があると、次のような給付の制限を受けることになります。

給付制限

- 1年以上滞納している保険料がある場合

介護サービスの費用がいったん全額自己負担(10割負担)になります。後日、申請により給付費を市から支給すること(償還払い)になります。

※償還払い化となった後、滞納保険料を一定額以上納付し、介護保険支払方法変更(保険給付差止)終了申請書をご提出いただくと、償還払い化を解除することができます。手続きの詳細については、介護保険課までお問い合わせください。 - 納期限から2年以上滞納し時効により納付できなくなった保険料がある場合

一定の期間、介護サービス利用時の自己負担割合が引き上げられたり、保険給付費の支給が受けられなくなることがあります。これが適用される期間は、時効により消滅した保険料(※)の期間に応じて決まります。

※督促状が届いてから2年経過すると、時効により保険料を納めることができなくなります。

- 高額介護(介護予防)サービス

- 高額医療合算介護(介護予防)サービス

- 特定入所者介護(介護予防)サービス

- 特例特定入所者介護(介護予防)サービス

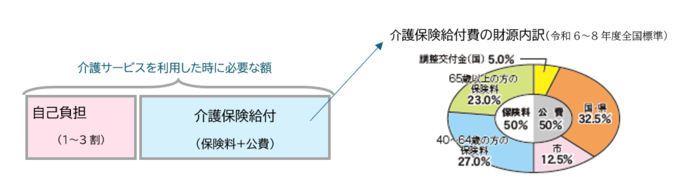

(6)介護保険料の使われ方

介護サービスをご利用になった際に発生した介護サービス利用料から、お支払いいただいた金額(自己負担)を除いた残りの分を、納付いただいた保険料と公費(国・県・市)でまかなっています。

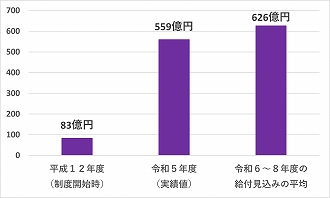

相模原市の高齢化率は年々上昇しており、現在26.5%です(令和6年4月時点)。

要支援・要介護認定を受けている方の数は、平成12年の制度開始から24年間で約7倍に増えており、それに伴って介護サービスに要する費用が増加しています。

(7)介護保険料の社会保険料控除について

第1号被保険者の方

1月から12月までに納付した介護保険料は、年末調整や確定申告において社会保険料控除の対象になります。

- 申告に証明書等の添付は必要ありません。

- 年末調整の場合は、該当する年の1月から12月の納付済額・納付予定額をご自身で合計し、申告してください。(※)

- 確定申告の場合は、申告の時期によって確認方法が異なります。

- 2月上旬までお待ちいただける場合は、1月末ごろに介護保険課から「介護保険料納付済額のお知らせ」として通知しますので、そこに記載されている納付済額を参考に申告してください。

- 2月上旬より前に申告される方は、6月に送付している「介護保険料納入通知書」や年金の通知などで1月から12月に納付した額をご自身で合計し、申告してください。(※)

- 申告できるのは1月から12月に納めた(納める予定の)介護保険料額です。納期限を過ぎて未納となっている額は差し引いて申告してください。

※第1号被保険者の方の介護保険料の納付済額の調べ方は、次のリンクページをご覧ください。

※税金の申告に関する問い合わせ 相模原税務署 042-756-8211

第2号被保険者の方

勤務先で年末調整を行っていれば申告する必要はありませんが、源泉徴収されていない方で社会保険料控除を行いたい場合は、確定申告が必要となります。

保険料額などの不明点は、勤務先またはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

(8)参考

-

令和3~5年度の介護保険料(PDF 60.6 KB)

-

令和2年度の介護保険料(PDF 11.1 KB)

-

平成31年度(令和元年度)の介護保険料(PDF 8.7 KB)

-

平成30年度の介護保険料(PDF 80.2 KB)

関連するFAQ

- 【介護保険】65歳になり介護保険料の納入通知書が届きましたが、健康保険でも介護保険料を納めています。二重納付になっていないか知りたい。

- 介護保険料の納付について、口座振替を利用する方法を知りたい。

- 【介護保険】死亡した場合の介護保険料はどうなりますか。

- 【介護保険】相模原市に引っ越してきましたが、介護保険料は年金から天引きされますか。

- 市外へ引越しした時の介護保険料について知りたい。

- 海外に短期間(1カ月以上)滞在する場合の介護保険料の納付方法について知りたい。

- 【介護保険】介護保険料の納付を、年金からの天引き(特別徴収)から、納付書や口座振替で支払う普通徴収へ切り替えたいが、どうしたらよいか。

- 【介護保険】本人が介護保険関係の書類の管理が難しくなってきたので、家族の住所あてに郵送先を変更できるか。

- 【介護保険】介護保険料納入通知書(介護保険料額決定通知書及び介護保険料額変更通知書)を再発行できるか。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

介護保険課

住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階

電話:042-707-7058(総務・給付班)

電話:042-769-8321(保険料班)

電話:042-769-8342(認定班)

ファクス:042-769-8323

介護保険課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム